野洲観光物産にて絵葉書の販売

野洲市観光案内所(JR野洲駅前)にて、私の絵葉書を販売していただけることになりました。

野洲にお立ち寄りの際は、よろしければご覧ください。

■野洲市観光案内所

(JR野洲駅南口前)

営業時間:9:30から16:00(月曜休み)

TEL・FAX:077-587-3710

近江八幡スケッチ漫歩

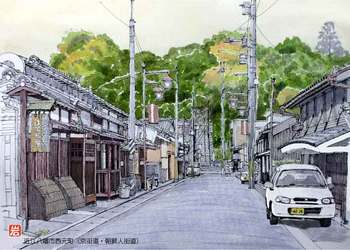

⑨近江八幡市西元町

西元町・西末町・北元町・北末町の4町は、明治維新までは総じて「寺内」といわれていました。

この地にある本願寺別院金台寺の門前町の意味です。

八万城形成時に、元々安土にあった同寺と東寺内・西寺内の両町の住民を移してできた町です。

現在の名称は町政の便宜上4分にしてこのように呼ぶようになりました。

近江八幡スケッチ漫歩

⑧近江八幡縄手町

縄手町と、変わった地名があります。徳川時代までは三丁縄手町と呼ばれており、わが国で

古くから用いられてきた土地区画制度の条里制に関連して、田地のあぜ道を示す呼び名が

もとになったものと考えられています。

八幡山城下の東入口にあたり、縄手入口橋(音羽橋)のたもとには木戸(黒門)が設けられていました。

この絵の下絵です。

完成画です。(スケッチ時間、40分)

縄手町と、変わった地名があります。徳川時代までは三丁縄手町と呼ばれており、わが国で

古くから用いられてきた土地区画制度の条里制に関連して、田地のあぜ道を示す呼び名が

もとになったものと考えられています。

八幡山城下の東入口にあたり、縄手入口橋(音羽橋)のたもとには木戸(黒門)が設けられていました。

この絵の下絵です。

完成画です。(スケッチ時間、40分)

近江八幡スケッチ漫歩

⑦ 岡田彌三右衛門邸跡(為心町)

初代は、慶長15年(1614)に北海道松前に渡り、呉服・大物などを商い、

後に漁場も手掛けました。5代目は、最大23もの漁場を請け負いました。

(小樽・古平の町を拓いた)11代目が壮年の頃、函館・室蘭に向かう道中

で、登山の山中で休憩した際に、川筋に湯気が立っているのを発見、これが

登別温泉だといわれています。

初代は、慶長15年(1614)に北海道松前に渡り、呉服・大物などを商い、

後に漁場も手掛けました。5代目は、最大23もの漁場を請け負いました。

(小樽・古平の町を拓いた)11代目が壮年の頃、函館・室蘭に向かう道中

で、登山の山中で休憩した際に、川筋に湯気が立っているのを発見、これが

登別温泉だといわれています。